| Revolucion

|

|

Du printemps de Fidel à l'automne du patriarche

|

|

par Alexandre Adler

|

Batista parti, Cuba aurait pu hériter d'une démocratie. Les

folies de Castro et du Che en ont décidé autrement.

Dans

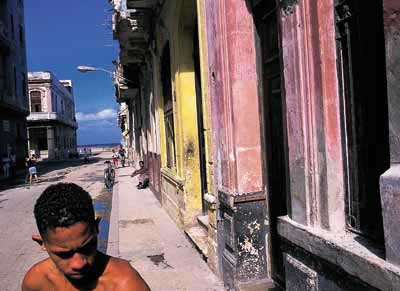

une rue du centre de La Havane. Comme presque partout dans la capitale,

on slalome entre gravats et nids de poule.

©

J.-P. Guilloteau

L'histoire des Antilles soviétiques

a commencé dans la liesse. Et sans le communisme. Dans les années 40

et 50, la grogne indépendantiste s'adosse au fantôme de José Marti -

abattu en 1895. C'est une mouvance jacobine et populiste, lyrique et égalitaire,

franc-maçonne et parfaitement démocratique. Ajoutez-y deux doigts de

poésie tropicale et une réelle lassitude envers le Yankee. Et voilà

le tableau. Porteur de cette vague: le Parti orthodoxe de Chibas, dont

Fidel Castro dirigera, à l'université, le Mouvement de jeunesse.

Pauvre Chibas, dont le désespoir et le suicide, en 1952, ouvrent la

voie à Castro. Peut-être aurait-il créé, s'il avait vécu, un régime

intermédiaire entre ceux du PRI, au Mexique, et de Getulio Vargas, au

Brésil; un régime biodégradable qui aurait, peu à peu, laissé place

à une démocratie véritable. Fidel choisira une autre voie: radicale,

dictatoriale, tournée vers l'Europe.

Fils d'un colon galicien venu sur le tard avec l'armée de l'Espagne

royale, élève des jésuites de Belen confits dans leur dévotion pour

la croisade de Franco, Castro appartient tout entier à l'Ancien Monde

de la Caraïbe; son ralliement au Parti orthodoxe et à la «cubanité»

libérale et panaméricaine ne pouvait être que de surface. Avant d'être

communiste, il a voulu, selon le mot de Brecht, «dissoudre le peuple».

Forcer les Cubains à devenir autre chose qu'eux-mêmes. A se

transcender dans une nouvelle humanité révolutionnaire. Avec des réminiscences

mussoliniennes: l'assèchement longtemps envisagé des immenses marais

Zapata, longs de 200 kilomètres, fleure bon ses marais Pontins, et ses

prêches intégristes, l'attente de l'homme nouveau chère à ses maîtres

jésuites.

La fête verbeuse et faussement allègre préparait le pire. Car il n'y

a nul complot soviétique dans le basculement communiste de la révolution

cubaine, mais la volonté ardente de deux hommes, Fidel Castro et

Ernesto «Che» Guevara. L'Amérique eisenhowérienne n'a guère

d'intentions hostiles à l'égard du nouveau régime. Le FBI est enchanté

de voir disparaître, avec Fulgencio Batista, un protectorat officieux

du syndicat du crime. Nelson Rockefeller, qui inspire alors la politique

latino-américaine des républicains, s'attend à une répétition des

nationalisations mexicaines opérées par Lazaro Cardenas en 1938, et se

montre prêt à discuter des indemnisations des sociétés américaines

lésées. L'idée dominante, c'était de laisser la révolution cubaine

rentrer dans son lit et de coopter habilement ses élites bourgeoises,

afin d'atteindre assez vite un profil d'équilibre de type mexicain:

verbalisme progressiste à l'exportation, alliance américaine solide en

profondeur, remise en ordre à l'intérieur. Les Etats-Unis ne

trouveront pas les interlocuteurs qu'ils recherchaient, ou plutôt en récupéreront

une pléthore, mais à Miami, où Castro les envoie se perdre délibérément

dans les traces du président de la République, Manuel Urrutia, représentant

traditionnel de l'orthodoxie libérale, bientôt contraint à l'exil

politique. Castro a déjà choisi. Il veut précipiter l'irréversible.

Imposer un choix socialiste original. Provoquer l'affrontement avec les

Etats-Unis. Eliminer ses contradicteurs.

Sans doute s'imagine-t-il que l'étincelle cubaine sera bientôt relayée

par une série de révolutions latino-américaines. Sans doute se

figure-t-il qu'en se jetant à la tête des dirigeants soviétiques il

forcera ces derniers à le prendre en charge. Lorsque Anastas Mikoïan,

alors l'âme damnée de Khrouchtchev, arrive en 1960 à La Havane, il

est à cent lieues d'imaginer qu'il va être l'objet d'une véritable

demande en mariage.

Certes, les Soviétiques ne sont pas des enfants. Ils ont nommé comme

ambassadeur un vétéran du KGB, Serge Koudriavtsev: cet artiste a démarré

sa carrière, dès les années 30, avec Kim Philby pendant la guerre

d'Espagne. Ils disposent, via les marxistes du Parti socialiste

populaire (PSP), de relais importants: Osvaldo Sanchez, qui réorganise

la police; Annibal Escalante, le chef de l'appareil spécial, formé

directement, à Moscou, par le KGB; et surtout un bon intellectuel

aristocratique, Carlo Rafael Rodriguez, qui n'a jamais cessé d'être

l'officier traitant de «M. Frère», Raul Castro. Ancien des Jeunesses

communistes, réintégré clandestinement au Parti en 1957, Raul est une

«tête faible» qui porte son fanatisme soviétophile en bandoulière.

Les Soviétiques compléteront le dispositif en mettant à disposition

de Raul - devenu très vite ministre de la Défense - une pléiade de

techniciens compétents et de gloires militaires authentiques, comme le

général tatar Pliyev, qui contrôlera les fusées et les troupes soviétiques

installées en 1962.

Reste que c'est Guevara, et personne d'autre, qui officialise le délire.

En s'adressant aux commandants, tel Huber Matos, qui récusent le

nouveau modèle collectiviste-autoritaire en rupture avec la filiation

libérale de la révolution, le Che leur lance au visage: «Le salut du

monde passe par ce que vous appelez le Rideau de fer!» C'est l'alliance

entre Guevara, Raul Castro et le PSP qui marginalise à toute vitesse

les courants démocratiques qui dominent dans les élites du Mouvement

du 26-Juillet - référence à l'attaque de la caserne Moncada, en 1953

- et du Directoire révolutionnaire issus du Parti orthodoxe. Pour une

fois, la révolution est confisquée non par des modérés, comme au

Mexique, mais par des jacobins caraïbes radicaux qui éliminent

brutalement la «Gironde» et, l'ayant expulsée à Miami, font rentrer

par la grande porte une Union soviétique qui n'en demandait pas tant.

Le décor est ainsi planté. La tragédie va suivre.

Eisenhower et Allen Dulles, patron de la CIA, suivaient avec une inquiétude

croissante le processus de radicalisation cubain. Mais le vieux chef des

armées américaines qu'était «Ike» était réticent à toute

intervention. Il laissera ce dossier brûlant, en janvier 1961, à son

successeur: John Fitz- gerald Kennedy. Ce jeune homme s'est imprudemment

engagé à combattre - partout - le communisme. Par ailleurs, il bénéficie

d'un large soutien des mafieux de Chicago et de New York - des amis de

son père - sérieusement lésés par les spoliations castristes.

La CIA pense donc pouvoir lui forcer la main en déclenchant à toute

allure un débarquement de supplétifs, inspiré de l'expédition

victorieuse organisée, en 1952, contre le régime un peu semblable du

colonel Arbenz, au Guatemala. Allen Dulles donne le feu vert à ses

hommes de Miami. Parmi eux, dit-on, figurait George Bush: les deux

bateaux principaux de l'expédition portent les noms de Barbara, comme

sa femme, et de Zapata, comme la société dont il est PDG. Tout ce beau

monde se doutait bien que le débarquement de la baie des Cochons (playa

Giron), en avril 1961, ne pouvait à lui seul renverser un régime

encore très populaire, mais ils espéraient créer un abcès qui

aurait, dans les heures suivantes, déclenché une intervention

militaire des Etats-Unis. C'est ce que Kennedy, à leur grande surprise,

va leur refuser avec rage. Entraînant une épuration sans précédent

de la CIA.

Pourtant, une guerre est bien déclarée entre Cuba et les Etats-Unis,

et la crise cubaine se mondialise. Jusqu'à présent, Castro avait tout

fait pour attirer les Soviétiques. A présent, la courroie de

transmission s'inverse: dans les codes du KGB, Cuba est rebaptisé

Avanpost, l'avant-poste du socialisme. Désormais, les questions

cubaines montent directement au Bureau politique, où Khrouchtchev, Mikoïan

et le président du KGB, Alexandre Chelepine, prennent seuls ce qu'il

est convenu d'appeler les «décisions fondamentales».

«Anadyr», le coup de poker

La décision fondamentale qui taraude Khrouchtchev est mirobolante. L'opération

«Anadyr» porte le nom de la péninsule la plus extrême de la Sibérie...

non loin de l'Alaska. Donc, du territoire américain. Elle est le coup

de poker le plus délirant de toute l'histoire soviétique, celui qui

rapprochera le monde d'une guerre nucléaire comme jamais. D'ailleurs,

Khrouchtchev paiera au prix fort son délire stratégique: tout juste

deux ans plus tard, en 1964, les néostaliniens seront de retour et

lui-même relégué à vie dans une datcha isolée, entouré de

jardiniers velus et hostiles.

Mais rendons justice à Castro: s'il est seul responsable de la présence

soviétique à Cuba, il n'a jamais demandé qu'on lui installe

clandestinement des missiles nucléaires à moyenne portée SS 4 et SS

5. Cela, c'est Khrouchtchev, et à la fureur du maréchal Malinovski, le

ministre de la Défense, qui sent bien le danger imminent. Pourquoi une

telle folie? La réponse tient en trois mots: Turquie, maréchaux,

Chine.

Les Américains ont en effet déployé des missiles à moyenne portée

en Turquie, à quelques encablures du territoire soviétique, et les

dirigeants soviétiques ne supportent guère un tel manque de politesse.

Les maréchaux, eux, sont très mécontents des réductions d'effectifs

opérées par Khrouchtchev dès 1957, lesquelles menacent de se

poursuivre. Le Premier secrétaire n'a-t-il pas déclaré urbi et orbi

qu'un missile à tête nucléaire valait bien une division blindée? Il

veut maintenant faire la preuve expérimentale de son théorème.

La Chine, enfin: nous sommes en 1962, au moment crucial où la polémique

avec Mao devient ouverte et explicite. N'est-il pas temps pour Moscou de

marquer son territoire et de montrer que, à Cuba, l'Union soviétique

est susceptible de défier les Américains comme les staliniens chinois,

si prompts à la critiquer, en sont bien incapables? La démonstration

est d'autant mieux venue que Che Guevara, à la tête de l'économie,

est en grande sympathie avec la Chine.

Dans ce contexte, à Cuba, nos Pieds nickelés apparaissent dans un

nouveau rôle: agents passifs d'une crise qui les dépasse très

largement, Castro, Guevara et Cie vont néanmoins largement la

compliquer par un mélange très franquiste de bêtise, d'arrogance et

d'irresponsabilité. Fidel va s'opposer aux inspections des sites de

missiles dans l'île, que les Soviétiques veulent accepter pour sortir

de l'impasse. Après avoir vu Castro, hystériquement hostile à toute

présence d'observateurs yankees chez lui, Mikoïan parlera dans son

rapport d'une «émotivité incontrôlable». Il est vrai que

Khrouchtchev a déjà dans les mains la lettre écrite par Castro dans

le propre bureau du nouvel ambassadeur, le général du KGB Alexeïev. Y

figure la phrase suivante: «Si les Américains vont jusqu'à mettre en

œuvre l'acte brutal d'envahir Cuba, ce sera le moment opportun pour éliminer

un tel danger pour toujours à travers un acte de légitime défense, si

dure et terrible que puisse sembler une telle solution.» Alexeïev n'en

croit pas ses yeux: Castro propose à Khrouchtchev de faire usage de

l'arme nucléaire. Rien que ça.

Après la crise, toute l'équipe militaire soviétique se retrouvera au

ministère cubain de la Défense, où l'on fête la promesse que les Américains

n'attaqueront pas. Ambiance tendue. Pas un Russe ne porte un toast à

Fidel. Un Cubain ivre, le colonel Rodriguez, vieil agent du KGB puis du

GRU, voudra lever son verre en l'honneur «de Fidel et de Staline». En

apprenant ça, à Moscou, Khrouchtchev n'aura qu'une envie: étrangler

ce Rodriguez.

La crise de Cuba fait deux vainqueurs: Kennedy, qui a su montrer sa

fermeté et obtenir le départ des missiles; Castro, qui a sauvé sa tête,

son régime, son île. Mais elle laisse une victime sur le carreau:

Nikita Khrouchtchev, et avec lui sa théorie du tout- nucléaire. Désormais,

Castro s'émancipe de la tutelle soviétique et tente de jouer sa propre

partition dans les affaires communistes mondiales. Guevara atteint alors

sa brève apogée politique.

L'archange de la révolution, le Saint-Just de la Caraïbe mérite un

autre regard que le dolorisme extatique qui accompagne aujourd'hui

toutes les références à sa carrière. Argentin, porteño - ayant vécu

toute sa jeunesse à Buenos Aires, bien qu'étant né à Rosario -

Guevara a reçu son bagage marxiste de l'avocat trotskiste Silvio

Frondizi, frère du président radical Arturo Frondizi, ami du futur président

chilien Allende. Fruste et ardent, il fera de la Révolution permanente,

de Trotski, un projet de révolution continentale latino-américaine à

la Garibaldi. Et de Cuba, si proche encore des Etats-Unis et de

l'Espagne, le Piémont de cette nouvelle construction géopolitique. Il

apporte sans nul doute un vent d'Histoire et d'ampleur métaphysique au

provincialisme sportif des Cubains. Mais il introduit d'emblée un

sectarisme terrible au sein d'une révolution plutôt bon enfant et libérale.

Nommé ministre de l'Industrie, il applique sans fléchir ses idées très

particulières en matière économique, mélange d'analphabétisme

patagonien, de vagues remémorations des prêches de Silvio Frondizi et

des sagaces conseils rousseauistes de ses associés trotskistes,

notamment le Belge Ernest Mandel. Après avoir détruit les embryons

prometteurs d'industrie cubaine qui demeuraient, le Che n'a plus qu'à

s'en prendre au principe de la circulation monétaire elle-même. A

l'aide généreuse de l'Union soviétique et du Comecon. Aux experts étrangers,

comme le Tchèque Frantisek Kriegel ou le Français Charles Bettelheim,

qu'il fait expulser. A ses critiques communistes orthodoxes, enfin, dont

il obtient la mise au pas, avec l'interdiction de leur revue, Cuba

socialista, qui défendait encore quelques positions de bon sens dans

cet océan de borborygmes verbeux.

Rien n'entame l'utopie cubaine

Grandeur de Guevara: alors que Castro intensifie le tournant gauchiste

du régime avec la Tricontinentale, qui se veut une nouvelle

Internationale communiste du Sud - sans Pékin ni Moscou - l'éphémère

dictateur de l'économie tombe dans la prostration. Il oublie de se réjouir

de la répression qui s'abat sur ses anciens amis prosoviétiques arrêtés

- et torturés sans interruption de 1964 à 1968. Il rêve d'aller voir

ailleurs. Il mourra comme il a vécu, stupide, brutal et résolu, entraînant

dans sa faillite une génération brûlée jusqu'à l'os d'intellectuels

et de militants latino-américains qui lui étaient, sur tous les plans,

très supérieurs.

Après l'échec de la baie des Cochons, la CIA élabore - et Kennedy est

au parfum - des plans d'assassinat de Castro et d'autres dirigeants. Des

attaques continuelles sont menées en mer; des simulations de guerre

bactériologique lancées à partir de l'enclave de Guantanamo. Parfois,

on atteint au grotesque de Hellzapoppin: la CIA envisage, en cas de mort

de l'astronaute John Glenn, en 1962, dans sa capsule Mercury, de faire

porter aux Cubains la responsabilité d'un hypothétique sabotage. Mais

ni la bêtise guévariste ni la cruauté imbécile des as de Langley ne

viennent à bout de l'utopie cubaine. Les années 70 verront en effet

s'esquisser une sorte d'apaisement réciproque. L'Amérique a perdu son

innocence meurtrière au Vietnam. Bientôt, elle fera le procès de sa

chère CIA: le sénateur Church, au lendemain du Watergate, brandira

l'arbalète à flèches empoisonnées «qui devaient tuer Castro». La révolution,

elle, a perdu de son dynamisme aveugle après l'échec de la «Grande

Zafra»: tout pour le sucre! Avec un naufrage économique total à la

clef. Fidel Castro se rappelle alors, en catimini, au bon souvenir de

ses protecteurs soviétiques, qui, malgré leur irritation envers les

barbudos, n'ont jamais été bien loin. Comme le dit si justement Hegel,

la vérité est à la fin: cette révolution cubaine qui avait tant de

mal à se conjoindre à une Union soviétique hésitante mais

antistalinienne, celle de Khrouchtchev, va trouver son moment d'harmonie

avec la contre-révolution brejnévienne, qui la subventionne à fonds

perdus.

Un Empire soviétique de plus en plus crispé dans sa posture

militariste fait de Castro un paladin pittoresque et chamarré du régime,

une sorte de maréchal tropicalisé, de Toussaint Louverture enfin

compris des Bonaparte vieillissants du Kremlin. Les Antilles soviétiques

prennent de l'ampleur à mesure que des générations de jeunes cadres

sont formés à Moscou, à Prague ou à Berlin-Est, que le parti

maritime et colonial de l'amiral Gorchkov invente le tirailleur cubain,

increvable et rustique, pour quadriller l'Afrique, de Luanda à Asmara.

De nouvelles perles éphémères s'ajoutent même peu à peu à la

couronne, avec le Nicaragua, la Grenade, Suriname. Mais, surtout, la

normalisation culturelle s'impose: enseignement du russe, uniformes soviétiques

et pas de l'oie de Souvorov - Fidel adoptant la tenue de maréchal qui

lui sied si bien - sport de masse qui triomphe aux Jeux olympiques,

pionniers en foulard. Et la lointaine Caraïbe devient une terre de

tourisme paradisiaque pour officiers du KGB. Pourtant, à cette apogée

illusoire devait succéder le moment de la négation de la négation:

Gorbatchev - en réalité, déjà Andropov avant lui - sonne la fin de

la récréation. De nouveau, Castro doit se plaindre de Moscou. Mais,

cette fois-ci, il a créé un embryon de société soviétique qui, lui

aussi, aspire à la perestroïka sans trop oser le dire. Ou parfois en

le disant trop clairement, notamment au ministère très «andropovien»

de l'Intérieur et à la tête de l'armée d'Angola, où se distinguera

le populaire général Ochoa. A cela Fidel nous donnera, au sommet de la

quête de la liberté au XXe siècle, en l'an de grâce 1989, sa propre

réponse, cohérente avec toute sa sinistre carrière: un procès à la

Toukhatchevski - maréchal de l'Armée rouge «jugé» en 37 et exécuté

par Staline - jeté à la face ébahie d'un camp socialiste qui n'est

plus. La tête d'Ochoa tombe aux pieds de Gorbatchev.

Aujourd'hui, le patriarche a ses compensations: une Europe frivole

l'adule à nouveau. Fraga Iribarne, l'exécuteur testamentaire de son

cousin Franco, lui a réservé une maison en Galice; Gorbatchev est anéanti;

et Mas Canosa, son rival de Miami qui finançait Eltsine depuis 1988 aux

fins de débrancher Cuba de la Russie, vient de mourir sans avoir revu

sa terre natale. Garcia Marquez continue de le louanger, et le souvenir

des si nombreux suicides autour de lui - le président Oswald Dorticos,

en 1976, la pasionaria de la révolution Haydée Santa Maria, entre

autres - n'empêche nullement son excellente digestion.

L'Amérique latine est depuis deux siècles pleine de mouvements

disparates d'un passé révolu de l'Europe, qui se survit, mangé par

l'exubérance de la forêt environnante: officiers brésiliens disciples

d'Auguste Comte qui croient en la divinité de Clotilde de Vaux,

lacaniens argentins, althussériens péruviens ou mexicains qui portent

cagoule en plein été. Fidel Castro a cru, comme son père, à

l'Espagne, à l'Europe, au catholicisme de la Contre-Réforme, à

Brejnev, à Franco, à la dictature. Peut-être était-ce la ruse de la

raison qui, une fois de plus, s'emparait de l'Histoire pour convertir

par écœurement à la démocratie nord-américaine toute la Caraïbe,

le Mexique et les pays bolivariens. Qui seront submergés quand le

verrou cubain, épuisé et limé par les passions tristes de son éternel

tyran, aura cédé sous le poids de la mer et des ans.

Article

paru dans l'Express du 18/12/1997

|